當夜幕籠罩海面,萬噸巨輪如何穿透黑暗迷霧?傳統雷達和探照燈為何難以滿足現代航海需求?今天我們要揭秘一個讓夜航安全系數翻倍的黑科技——船載紅外熱像儀,這個能在伸手不見五指中"看"清世界的航海神器!

一、穿透黑暗的"夜視眼":紅外技術如何改寫航海規則?

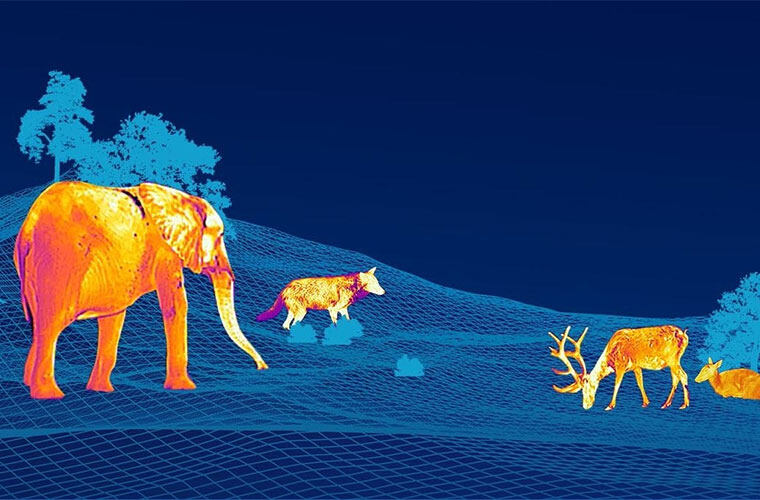

想象給船舶安裝一雙能感知溫度變化的特殊眼睛——這就是紅外熱像儀的核心原理。不同于依賴可見光的攝像頭,它通過捕捉物體散發的8-14微米紅外輻射,將溫度差異轉化為可視化圖像。即使目標完全隱匿在濃霧或暴雨中,只要存在0.01℃的溫差,系統就能生成清晰的熱力圖。

某國際航運公司的測試數據顯示,裝載紅外設備的貨輪在能見度<50米時,障礙物識別距離提升至傳統雷達的3倍。這種溫度感知能力,讓冰山、漂浮集裝箱等"隱形殺手"在屏幕上無所遁形。

1.1 熱成像VS微光夜視:為何說前者是航海最優解?

微光設備需要依賴月光星光,遇到全黑環境立即失效。而紅外熱像儀完全擺脫光照束縛,在以下場景展現絕對優勢:

- 全黑錨地作業時識別系泊浮標

- 強逆光環境下追蹤救生筏

- 透過柴油機廢氣準確判斷航道

更關鍵的是,它能穿透細雨、薄霧等光學干擾,這在多變的海洋環境中堪稱"全天候透視鏡"。去年馬六甲海峽撞船事故調查報告顯示,涉事船只若配備熱成像系統,可提前12分鐘發現故障漁船。

二、智能航海新時代:六大應用場景深度解析

2.1 夜間導航避障:讓冰山浮木現形

當傳統雷達把鯨魚群誤判為暗礁時,熱像儀卻能清晰顯示生物體的發熱輪廓。某極地科考船的實際案例表明,系統能在1.5海里外區分冰川類型——新冰呈現亮白色,陳年老冰顯示深藍色,這種溫差特征幫助船長選擇最安全的破冰路徑。

2.2 海上搜救行動:生命熱源的精準定位

落水人員的體熱在冷海中如同信號彈般醒目。挪威海岸警衛隊裝備的紅外系統,能在6級海浪中鎖定直徑30cm的救生圈,搜救效率提升70%。更震撼的是,某次沉船事故中,熱像儀穿透油污發現了卡在船艙的生命體征。

2.3 防海盜預警:5公里外識破偽裝

海盜快艇的發動機余熱在夜間暴露行蹤。阿曼灣某油輪案例顯示,當海盜關閉所有燈光試圖靠近時,熱像儀仍能通過引擎溫度變化提前40分鐘發出預警,為安保部署贏得黃金時間。

三、技術革命背后的硬核參數:如何選擇船用熱像儀?

3.1 探測距離與空間分辨率:

- 中型貨輪建議選擇384×288像素以上探測器

- 每增加100米有效距離,溫度靈敏度需提升0.05℃

- 匹配船舶航速的刷新率(建議≥25Hz)

3.2 環境適應性認證:

- IP68防護等級應對鹽霧腐蝕

- 40℃~+70℃工作溫度范圍

- 抗電磁干擾指標需滿足IEC60945標準

四、未來航向:當AI遇見熱成像

新一代系統開始整合邊緣計算和深度學習算法:

- 自動識別系統(AIS)數據與熱源軌跡智能匹配

- 基于歷史數據的碰撞風險預測

- 熱圖像增強算法消除海浪熱噪聲

某亞洲船廠的最新測試顯示,AI加持的紅外系統誤報率降低82%,目標分類準確度達97%。這預示著從"看見"到"看懂"的技術躍遷。

五、黎明前的挑戰:成本與人才的博弈

盡管單套設備價格已從30萬美元降至8萬美元,但對中小航運企業仍是負擔。更大的困境在于:

- 60%海員缺乏熱圖像判讀培訓

- 現有航海教材鮮有涉及紅外技術章節

- 國際公約標準滯后于技術發展

結語:夜航安全的范式革命

當北斗系統定位船舶坐標,紅外熱像儀正在繪制另一張溫度坐標網。這項技術不僅改變著航海人的"視界",更重塑著整個航運安全體系。隨著技術迭代和成本下探,或許五年后的每艘商船都會標配這樣的"夜視護盾",讓漆黑的海洋變成可被"馴服"的數據流。下次登船時,記得找找那個閃爍著紅光的鏡頭——那是現代航海文明的又一只智慧之眼。