凌晨三點,地鐵隧道里傳來規律的風嘯聲。你或許不知道,在這條沉睡的黑暗長廊里,數以萬計的紅色光點正在悄然工作——它們不是科幻電影里的外星生物,而是現代地鐵的守護者:紅外熱像儀。這些沉默的"溫度偵探"正用獨特的視角,重新定義著城市軌道交通的安全邊界。

一、傳統巡檢的三大痛點

1.1 人眼可見的局限

維修師傅舉著手電筒在幽暗隧道里穿行的畫面,曾是地鐵安全的標準配置。但潮濕環境導致的金屬銹蝕、電纜表皮細微破損這些"沉默殺手",往往在肉眼可見前就已埋下隱患。

1.2 接觸式檢測的尷尬

傳統點溫槍需要逐個測量設備溫度,就像用繡花針丈量足球場。某城市地鐵曾因遺漏一個接觸不良的接線端子,導致整條線路癱瘓5小時。

1.3 數據孤島的困境

紙質記錄的溫度數據,就像散落的拼圖碎片。直到2019年某次重大事故后,工程師們才發現三個不同班次的記錄本上,都出現了同一個區段的異常溫度波動。

二、紅外視界的技術革命

2.1 熱成像的魔法原理

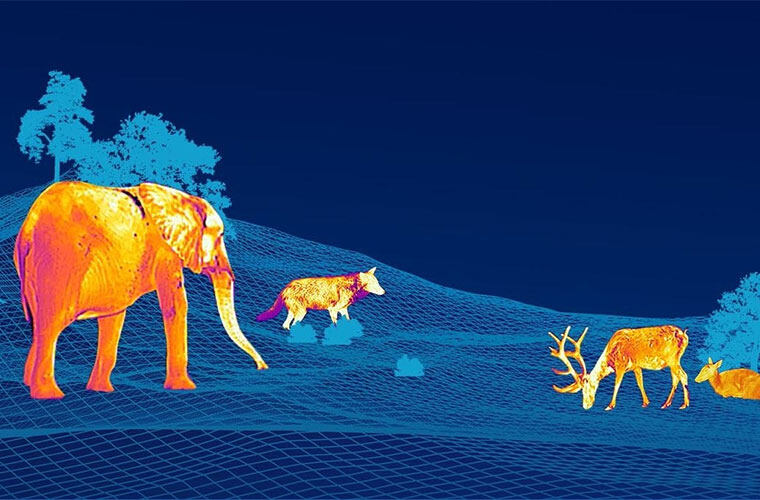

想象給隧道戴上夜視鏡:所有物體都在持續發射紅外輻射,熱像儀將這些不可見光轉化為彩色圖譜。0.05℃的溫差在屏幕上清晰可辨,就像給設備貼上動態體溫貼。

2.2 全天候監控的秘密武器

2018年臺風"山竹"襲擊期間,深圳地鐵3號線某泵房滲水。在應急照明失效的情況下,紅外系統通過墻體溫度異常,提前2小時鎖定了滲漏點。

2.3 從被動響應到主動防御

上海地鐵的智能系統曾捕捉到某接觸網支撐件的細微溫升,經AI分析發現這是周期性應力疲勞的征兆,避免了可能發生的坍塌事故。

三、創新應用的四大場景

3.1 電纜過載預警系統

傳統檢測就像聽診器查體,現在則是全身CT掃描。某線路通過建立電纜接頭溫度模型,將故障預判準確率提升至92%。

3.2 列車受電弓動態監測

北京地鐵在列車頂部安裝移動式熱像儀,實時捕捉受電弓與接觸網的火花放電。這套系統讓碳滑板更換周期從"定期維護"變為"按需更換"。

3.3 滲漏水隱患探測

當水流滲透混凝土結構時,熱傳導特性會發生微妙改變。廣州地鐵借助深度學習算法,成功在墻體滲漏前48小時發出預警。

3.4 接觸網懸掛裝置診斷

重慶的立體軌道交通線上,工程師們用熱像儀發現了某個定位器螺栓的異常發熱,這個直徑僅12mm的零件差點引發連環脫軌事故。

四、技術突破的三大里程碑

4.1 AI溫度解譯引擎

最新的系統能自動區分環境熱源和設備發熱,就像教計算機看懂"溫度語言"。某廠商的算法甚至能識別不同品牌變壓器的發熱特征。

4.2 多光譜融合技術

將可見光、熱成像和激光掃描數據疊加,構建出隧道的"數字孿生體"。杭州地鐵運用該技術,在亞運前完成了全線三維溫度建模。

4.3 邊緣計算賦能

設備端直接處理熱成像數據,響應速度從分鐘級壓縮到毫秒級。這個突破讓深圳地鐵在去年春運期間,成功攔截了即將起火的充電寶自燃事件。

五、未來發展的雙螺旋

5.1 納米級熱敏材料

科學家正在研發可噴涂在隧道壁面的熱敏涂層,這種"電子皮膚"的靈敏度是現有設備的300倍,能感知到設備內部元件的溫度傳導。

5.2 數字孿生預警系統

未來調度中心的屏幕上,每個螺栓都有專屬的溫度身份證。系統會模擬不同工況下的熱力變化,提前演練應急預案。

5.3 自主巡檢機器人

搭載熱像儀的軌道機器人,正在蘇州試驗線上進行自主巡航。它們能鉆入檢修人員無法到達的夾縫,像"醫療納米機器人"般在隧道血管里游走。

結語:溫度語言的時代啟示

當柏林地鐵在1930年首次使用應急照明時,沒人想到百年后的今天,我們會用熱輻射來"聆聽"隧道的健康密碼。紅外熱像儀不只是技術工具,更是城市生命體的神經末梢。它們用無聲的熱語言講述著:安全不是偶然事件,而是每個0.1℃的鄭重承諾。

下次當你飛馳在地鐵隧道中,不妨想象那些閃爍的紅外光點——這群永不疲倦的溫度偵探,正在用76800個像素點,編織著現代都市的地下安全網。這或許就是科技賦予城市最溫暖的守護方式。